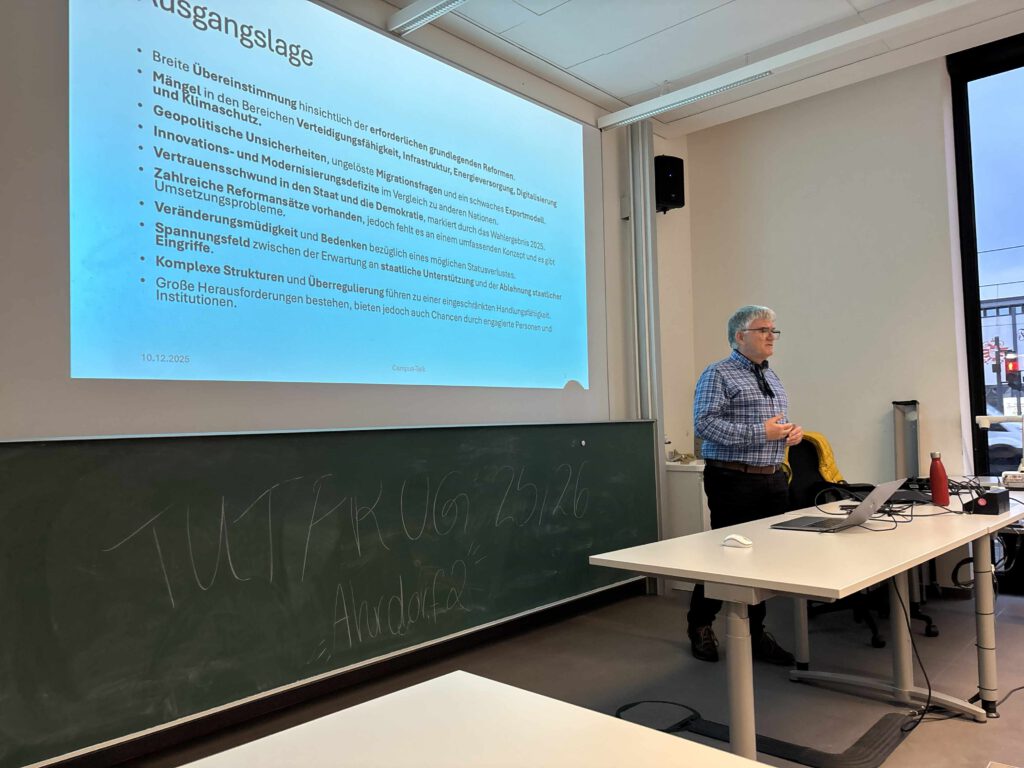

Nachlese zum Campus Talk vom 10.12.2025: Initiative für einen handlungsfähigen Staat

Am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, stellte Detlef Zylka aus der Arbeitsgruppe „Das Politische Buche“ die Ergebnisse der Initiative für einen handlungsfähigen Staat vor.

Dabei beließ er es nicht bei der Präsentation der gemeinsam von vier Initiatoren und rund 50 Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft erarbeiteten Empfehlungen. In eigener, sehr gründlicher Analyse stellte er diese den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags gegenüber und zeigte so eindrucksvoll, wie stark die Vorschläge der Initiative mit dem Modernisierungsanspruch der aktuellen Bundesregierung korrespondieren.

Die Empfehlungen der Expertengruppe umfassen ein breites Spektrum – von Gesetzgebung und Föderalismus über Digitalisierung und Sicherheit bis hin zu Klima- und Datenschutzfragen.

Anhand der Empfehlung „Gesetze sollten innovationsoffen und ausnahmefreundlich gestaltet werden“ verdeutlichte Zylka etwa, dass dieser Ansatz im Koalitionsvertrag vollständig aufgegriffen wurde: Reallabore, Experimentierklauseln und neue Abweichungskompetenzen für Verwaltungsbehörden sind dort fest verankert.

Im Verlauf des Vortrags zeigte sich zudem, dass auch in anderen Bereichen – etwa bei der Digitalisierung – zentrale Empfehlungen der Expertinnen und Experten Eingang in die Regierungsplanung gefunden haben. Dazu zählt unter anderem die Forderung nach einem eigenständigen Digitalministerium.

Deutlich schwieriger gestaltet sich hingegen die Umsetzung in Feldern, in denen die Bundesregierung nicht allein entscheiden kann. Besonders bei Themen, deren Zuständigkeit maßgeblich bei den Ländern liegt – wie der Reform von Sozialleistungen oder der Verbesserung der Bildungspolitik – bleiben zentrale Empfehlungen bislang nur sehr unvollständig umgesetzt.

Zylkas Fazit: Die Regierung hat bereits eine bemerkenswerte Zahl an Reformprojekten angestoßen und sich dabei vielfach an den Expertisen der Initiative orientiert. Entscheidend sei nun die notwendige Hartnäckigkeit in der Umsetzung sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern.

Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer war der Vortrag ein Augenöffner: Die laut Umfragen wenig populäre Regierung hat offenbar mehr Veränderungsprozesse angestoßen, als weithin angenommen. Für diese anregende und anschaulich präsentierte Perspektive danken wir Herrn Zylka sehr herzlich.

Den Abend ließen wir anschließend bei Kaffee und einer kleinen Stärkung im Café Krümel ausklingen.

© Text und Foto: Marion Jacobs

Nachlese zum Campus-Talk vom 12.11.2025:

Zauberhafte Zahlenwelt: Herbert Kremer entführt das Publikum in die Magie der Mathematik

Köln, 12. November 2025 – Ein übervoll besetzter Seminarraum, ein ungewöhnlicher Einstieg und eine fesselnde Reise durch die Welt der Zahlen: Der zweite Vortrag der Reihe „Campus Talks“ wurde zu einem unerwarteten Höhepunkt. Der passionierte ehemalige Mathematiklehrer Herbert Kremer bewies eindrücklich, dass die Königin der Wissenschaften alles andere als trocken ist.

Herbert Kremer begrüßte das gespannt wartende Publikum nicht etwa mit einer Formel, sondern mit Christian Morgensterns Galgenlied „Der Zwölf-Elf“. Ein perfekter Auftakt, der sofort den Bogen zum besonderen Tagesdatum spannte: dem 12.11. Die Zahlen 12 und 11 dienten als launiger roter Faden: von der Anekdote um Loriots Geburtstag über ein Erbschaftsproblem bis hin zur Umrechnung von 12 Yards in knapp 11 Meter.

Das „Quadratjahr“ 2025

Herbert Kremer betonte zudem die Einzigartigkeit des Veranstaltungsjahres: 2025 ist ein Quadratjahr, da es das Ergebnis von 45² ist. Eine Seltenheit, wie Kremer aufzeigte: Das vorherige Quadratjahr war 1936 (44²), das nächste liegt erst in weiter Ferne (2116, 46²). Mit dieser bemerkenswerten Zahlenverbindung stellte er klar: Der Vortrag konnte nur an diesem einen, besonderen 12.11.2025 stattfinden.

Von Formeln zur Faszination

Seine kurzweilige Expedition führte das Publikum tief in die Materie. Herbert Kremer präsentierte das magische Quadrat der Sagrada Familia, erläuterte das Tüfteln von Mathematikern an Primzahlen und der Unterteilung von Quadraten in kleinere verschieden große. Ganz nebenbei entzauberte er dabei komplexe Themen wie die erste Binomische Formel und den Satz des Pythagoras.

Die Mathematik verlor im Handumdrehen ihren Schrecken. Herbert Kremer schaffte es, die Schönheit und Eleganz dieser wundersamen Welt zu vermitteln und das Publikum sichtbar zu faszinieren.

Pythagoras und die Beweislast

Im Anschluss entspann sich eine lebhafte Fragerunde. Besonders die beiläufige Bemerkung Kremers, dass Pythagoras seinen berühmten Satz nie bewiesen habe, sorgte für Gesprächsstoff. Die Antwort des Experten: Es scheint so gewesen zu sein.

Der Wunsch des Publikums, der Abend hätte länger dauern müssen, war deutlich spürbar. Im Anschluss wurden die Gespräche zum Teil noch im Café Krümel fortgeführt.

Nachlese zum Campus-Talk vom 15. 10.2025: „Die politische Entwicklung Kölns 1794-1815“, mit Bernd Schäfer

Köln im Umbruch: Als die Franzosen den „Klüngel“ aufbrachen

Der Auftakt der Campus Talks in diesem Semester führte die Gasthörer-Studierendengruppe tief in die Kölner Stadtgeschichte: Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, präsentierte Bernd Schäfer von der Citizen Science Gruppe „Köln Erforschen“ die Ergebnisse seiner Forschung zur „Politischen Entwicklung Kölns 1794–1815“.

Gleich zu Beginn stellte Schäfer klar: Historische Fakten und populäre Anekdoten stimmen nicht immer ganz überein. Ein Beispiel dafür ist die weit verbreitete Annahme, die Franzosen hätten die Kölner Hausnummern eingeführt. Tatsächlich beschloss der Kölner Rat die Nummerierung bereits vor dem Einmarsch – die Franzosen waren lediglich für die endgültige Durchführung zuständig.

„Abscheuliche Stadt“: Köln vor 1794

Wie sah Köln vor der Ankunft der französischen Truppen aus? Schäfer zitierte wenig schmeichelhafte Reiseberichte, die Köln als eine „abscheuliche Stadt“ beschrieben, deren Stadtbild von „privilegierten Bettlern, Pfaffen und Patrizierfamilien“ geprägt war.

Politisch herrschte der sprichwörtliche „Klüngel“ in Reinform: Der scheinbar demokratisch gewählte Rat setzte sich aus wenigen, einflussreichen Familien zusammen, deren Mitglieder im Drei-Jahres-Rhythmus abwechselnd immer wieder das Bürgermeisteramt und hohe Ämter im Stadtrat besetzten. Juden und Protestanten waren zwar geduldet, Bürgerrechte hingegen und bei Juden sogar auch die Wohnrechte blieben ihnen verwehrt.

Das französische Erbe: Säkularisation und Code Civil

Mit der französischen Besatzung wurden einige dieser mittelalterlichen Strukturen tatsächlich aufgebrochen. Die Franzosen setzten nicht nur die Säkularisation in Köln durch, sondern sorgten auch für eine Liberalisierung der Bürgerrechte. Zahlreiche Bürgerrechtsgesuche von bislang ausgeschlossenen Gruppen wurden gewährt.

Darüber hinaus verdanken die Deutschen der französischen Herrschaft bleibende Rechtsreformen wie die Einführung des Code Civil (Code Napoléon), dessen Grundprinzipien in Teilen bis heute gültig sind.

Kölner Pragmatismus: Anpassung statt Widerstand

Bernd Schäfer attestierte den Kölner Bürgern eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit: Sie übergaben die Stadtschlüssel nicht nur kampflos an die Franzosen und leisteten ihnen den Treueeid, sondern arrangierten sich ebenso reibungslos mit der Herrschaft der Preußen ab 1815. Die Freude über die Befreiung des Rheins von der „Franzosen Plag“ und die Rückkehr der Zunftsherrn war nicht nur bei Ferdinand Wallraf sondern bei vielen Kölnern groß.

Im Anschluss an den informativen Vortrag fand eine angeregte Diskussion statt, die bei einer Stärkung im Cafe Krümel ausklingen konnte.

© Text und Bild: Marion Jacob

Nachlese zum Campus-Talk „Künstliche Intelligenz vom Anfänger bis hin zum Experten“ vom 9.7.2025

Inzwischen genießen wir die Semesterferien. Zeit für einen kurzen Rückblick auf unsere Reihe „Campus Talks“ die wir für das Sommersemester am 09.07.2025 mit einem spannenden Vortrag aus der Studiengruppe “Künstliche Intelligenz vom Anfänger bis hin zum Experten“ haben ausklingen lassen.

Der Leiter der Studiengruppe Heinz Trümpler hat uns ein zur Einstimmung auf die nachfolgenden beiden Vorträge, die jeweils Arbeitsergebnisse aus den Teilgruppen der Studiengruppe präsentiert haben, mit ein paar Hintergrundinformation zur Theorie und zur Arbeitsweise der Studiengruppe gegeben.

Herr Dr. Jürgen Franke präsentierte uns dann das Thema seiner Arbeitsgruppe. Diese hat sich die die Frage gestellt: „Was passiert eigentlich mit Fotos Daten, Krypto Währungs-Guthaben, Mails etc. im Falle des Todes?“ Zur Fokussierung der Ergebnisse bei der Suche nach Antworten auf diese Fragestellung hat die Gruppe eine sogenannte „Persona“ programmiert. Die KI hat damit die fokussierte Aufgabenstellung erhalten, als studierter Rechtsanwalt „Dr. Syndikus“ im Internet die o.g. Fragestellung zu recherchieren. Dabei hat sie Texte analysiert, die auch ein Anwalt zur Beantwortung der Fragestellung heranziehen würde, d.h. die Beiträge von Privatleuten auf irgendwelchen Foren wurden in die Antworten der KI nicht mit einbezogen. Dementsprechend beeindruckend und fachlich fundiert waren die Antworten des in der Präsentation vorgeführten „Dr. Syndikus“. Die Gruppe hat zudem eine Checkliste für die Punkte, die bei der Regelung des digitalen Nachlasses beachtet werden sollten, entworfen. Diese kann beim Leiter der Studiengruppe Herrn Heinz Trümpler (Mail: htruempl@smail.uni-koeln.de) erfragt werden.

Auch die zweite Arbeitsgruppe hatte sich mit der Programmierung innerhalb der KI beschäftigt und ein Kinderkochbuch entworfen. Die von dieser Gruppe programmierte Persona „Nutrima“, eine Kinderbuchautorin hat mit selbst komponierten Liedern, anregenden Bildern und einfachen kindgerechten Rezepten für Kinder das Publikum begeistert.

Die angeregte Diskussion haben wir dann im Cafe Krümel bei strahlendem Sonnenschein und einer kleinen Stärkung ausklingen lassen.

Thomas Jäschke

© Text und Bild: Marion Jacob

Nachlese zum 3. Campus-Talk:

„Reise in ein ungewisses Ich“ vom 18.6.2025

Unter dem Titel: „Reise in ein ungewisses Ich. Ein Gespräch über den Roman ‚Sinkende Sterne‘ von Thomas Hettche“ stellten uns am 18.06.2025 Gerda Wieschermann und Ilse Noy den Roman vor.

Sie nahmen uns, die Zuhörerinnen und Zuhörer, mit auf eine Reise, die in die tiefen, abgeschiedenen Täler der Schweizer Alpen führte wie in die vielschichtigen Landschaften der menschlichen Seele und der Literatur selbst.

In „Sinkende Sterne“ begleiten wir einen Ich-Erzähler, der wie der Autor Thomas Hettche heißt. Er reist nach dem Tod seiner Eltern in das Walliser Feriendorf seiner Kindheit zurück, um das elterliche Haus zu verkaufen. Diese Reise und der Aufenthalt in dem Haus lösen eine Erinnerungswelle an seine Kindheit und seine problematische Beziehung zu seinen Eltern aus.

Doch dies ist keine einfache Rückkehr. Eine Naturkatastrophe hat das Tal von der Außenwelt abgeschnitten und eine archaisch anmutende Gesellschaft hervorgebracht, die sich von der Gegenwart lossagt. Der Erzähler findet sich in einer Welt wieder, die von alten Machtstrukturen, Misstrauen gegenüber Fremden und einer eigentümlichen Mischung aus Tradition und neuartigen Ideologien geprägt ist.

Thomas Hettche verwebt in diesem Roman autobiografische Elemente mit fantastischen und dystopischen Motiven. „Sinkende Sterne“ ist durchzogen von essayistischen Passagen und tiefgreifenden Reflexionen über Literatur, Sprache, Identität, Gesellschaft und die Rolle des Erzählens in einer sich wandelnden Welt. Hettche verknüpft dabei persönliche Erinnerungen mit philosophischen Überlegungen und zahlreichen literarischen Anspielungen. Figuren wie Sindbad und Odysseus, auch der Lügenbaron Münchhausen tauchen auf, und es gibt Verweise auf Mythen, Sagen und literarische Diskurse. Der Roman ist somit auch ein Roman über Romane und das Erzählen selbst.

Das Buch enthält tiefgründige Reflexionen über Vergänglichkeit – die des Lebens, der Erinnerungen und althergebrachter Gewissheiten und stellt drängende Fragen zur Identität, zur Bedeutung von Heimat und Fremde und nicht zuletzt zur Rolle der Literatur in einer sich rasant wandelnden Welt.

Bildgewaltigen Naturbeschreibungen, die alle Sinne ansprechen, lassen eine Atmosphäre entstehen, die zwischen idyllischer Berglandschaft und subtiler Bedrohung schwankt. Der Roman lässt die Grenzen zwischen Realität, Traum und literarischer Fiktion kunstvoll verschwimmen. „Sinkende Sterne“ ist ein Buch, das aktuelle Debatten (Genderfrage, ökologische Krise) aufgreift und zugleich zeitlose Fragen nach dem Wesen des Menschseins und der Kraft der Schönheit, des Erhabenen und des Erzählens stellt.

An den Fragen der Teilnehmenden am Ende des Vortrages war zu erkennen, dass ein breites Interesse an den „Sinkende Sterne“ geweckt worden war. Im Café Krümel wurde dann das Gespräch über das Buch fortgesetzt.

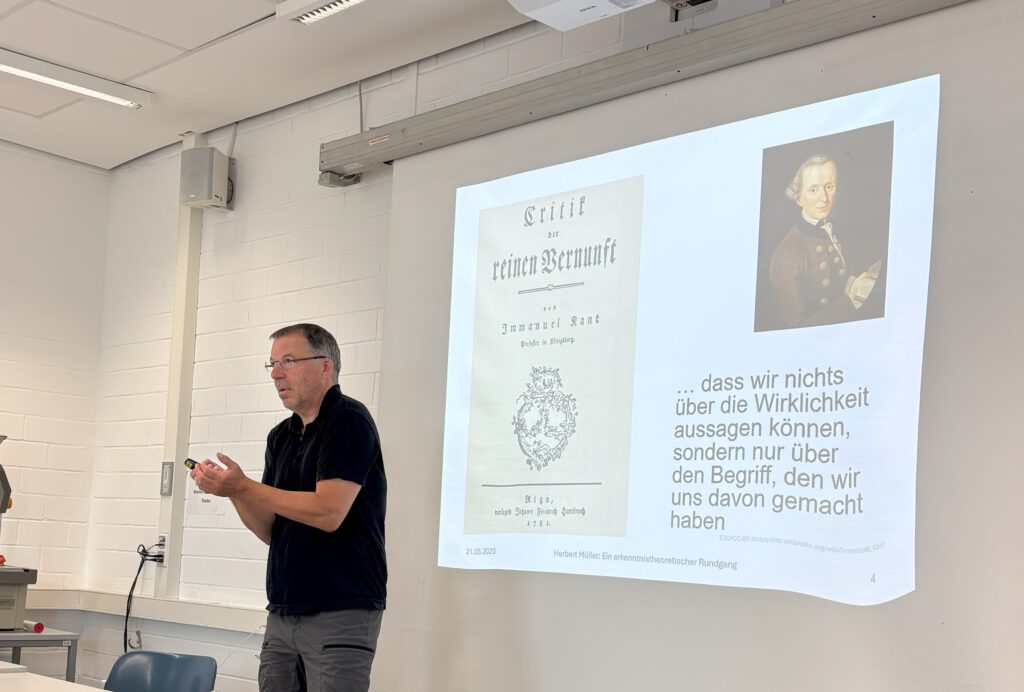

Nachlese zum 2. Campus-Talk:

Erkenntnistheoretischer Rundgang, ein Nachdenken über das Nachdenken.

Am Mittwoch, den 21.05.2025, nahm Herbert Müller uns bzw. den voll besetzten Seminarraum mit auf einen erkenntnistheoretischen Rundgang.

Anhand vieler anschaulicher Beispiele hat er uns dargelegt, dass die Weltbilder der Gegenwart wie auch die der Vergangenheit immer nur Modelle sind. Menschen versuchen anhand der Modelle, die Wirklichkeit zu verstehen und zu erklären. Diese müssen intuitiv sein, anhand von Erfahrung nachvollziehbar sowie durch Autoritäten wie Wissenschaft oder Götter bestätigt sein. So galt lange Zeit ein Modell von der Wirklichkeit, welches die Welt als Scheibe sah, als eine anerkannte Erklärung für die Welt; dieses Modell war leicht verständlich und entsprach der seinerzeitigen Lebenserfahrung der Menschen. Die Relativitätstheorie hingegen verschließt sich trotz wissenschaftlicher Erkenntnisse unserem „gesunden Menschenverstand“ und wir wählen im Alltag gerne den „good enough“ Ansatz von Newton. Dieser Ansatz erklärt uns, wie die Welt durch eine Anziehungskraft zusammengehalten wird. Von dieser Anziehungskraft wissen wir heute, dass es sie so nicht gibt, aber im Alltag können wir uns damit die Welt leichter erklären als mit der Relativitätstheorie, also „good enough“.

Aber nicht nur in der Naturwissenschaft auch in Politik und Gesellschaftswissenschaften stützen wir unsere Weltbilder auf Modelle, so haben wir in Europa ein Bild vom Staat, der den Einzelnen und dessen Eigentum vor Gefahren schützt. In den USA hingegen herrscht ein Weltbild vor, in welchem der Einzelne jederzeit selbst in der Lage sein muss, sich und sein Eigentum zu schützen. Vor diesem Hintergrund hat uns Herr Müller mit seinem Vortrag dafür sensibilisiert, dass „Richtig“ und „Falsch“ durch das unterschiedliche Weltbilder auch unterschiedlich gesehen werden können.

Im Anschluss an den Vortag gab es eine angeregte Diskussion, bei der Fragen zu den verschiedenen Modellen, zum Verständnis und zu eigenen Sichten der Zuhörer angesprochen wurden. Angesprochen wurde auch die Frage zur Anwendbarkeit dieser Erkenntnisse auf die KI. Die aktuelle Diskussion in unserer Runde tendierte zu der Ansicht, dass eine KI zwar ein sehr umfassendes und detailreiches Wissen ansammeln kann, aber (noch) kein eigenes Weltbild entwickeln kann. Dafür sei, so unsere Sicht, ein Bewusstsein erforderlich.

Unsere Erkenntnisse wie auch die Diskussion haben wir dann bei Kaffee und einer kleinen Stärkung im Café Krümel ausklingen lassen.

(Text und Bild: © Marion Jacob)

Nachlese zum 1. Campus Talk :

Am Mittwoch, den 16.April 2025, ab 16 Uhr hat Wilfried Hüsch uns Ergebnisse der „Studiengruppe Nachhaltigkeit im Mittelalter“ vorgestellt.

In seinem interessanten Vortrag über:

Begräbniskultur in Köln – eine andere Form der Nachhaltigkeit im Spätmittelalter

hat er uns dargelegt, dass Nachhaltigkeit im Mittelalter viel mit dem Leben und den Vorstellungen über das Leben „danach“ zu tun hatte. Die Menschen hatten ein anderes Verständnis vom Leben im Diesseits und Jenseits als heute. Es herrschte eine hohe Erwartung einer Wiederauferstehung, die aber nur durch ein gottgefälliges Leben auf Erden im Himmel enden kann.

Auf dem Friedhof war man den Märtyrern und Heiligen nahe, die im Jenseits ein gutes Wort einlegen konnten.

Im Laufe des Vortrages erläuterte Herr Hüsch, dass es im spätmittelalterlichen Köln 19 kleine Friedhöfe rund um die Pfarrkirchen gab, die dicht belegt waren. Sie waren Orte der Kommunikation und Geselligkeit, dort wurde man an das „Memento mori“ erinnert.

Für Juden (bis zur Vertreibung aus Köln 1423 ) und auch für Protestanten nach der Reformation war kein Platz auf den innerstädtischen Friedhöfen vorgesehen, für diese Gruppen galt, sie mussten außerhalb der Stadtmauer bestattet werden, auf dem Geusenfriedhof. Das galt bis 1818.

Im Vortrag haben wir erfahren, dass die vielen zum Teil recht kleinen Friedhöfe aufgrund ihrer Überbelegung in der französischen Zeit alle geschlossen wurden und durch den großen Friedhof auf Melaten ersetzt wurden.

Im Anschluss an den Vortag gab es eine angeregte Diskussion, die wir bei Kaffee und einer kleinen Stärkung im Café Krümel fortgesetzt haben.

(© Text und Bild: Marion Jacob)

Hier finden Sie unsere „Nachlesen“ zu den letzten 2-MM-Vorträgen.

Nachlese zum 2-MM-Vortrag vom 10.7.2024: Robert Schumann. Beispiele aus seinen Klavier- und Liederzyklen.

Referentin: Adelheid Lischka

Das Semester neigt sich auch bei den 2-MM-Voträgen dem Ende zu. Zum letzten Zusammentreffen im SoSe 2024 kam eine große Zuhörerschaft, um den Worten der Referentin Adelheid Lischka zu lauschen.

Die Verfasserin dieser Nachlese fühlte sich ins 19.Jahrhundert versetzt, als Frau Lischka zunächst aus dem Leben Robert Schumanns erzählte: dass er ein großes Interesse für Musik und Literatur hatte, zunächst aber Jura studierte, seiner Mutter zuliebe; dass er zunächst bei Friedrich Wieck, dem Vater seiner späteren Frau Clara, Klavierunterricht bekam, konnte aber eine Pianistenlaufbahn nicht ausführen, da seine rechte Hand geschädigt war.

1835 kam die erste Idee zu einem Klavierzyklus: Ein „Maskenball“, eine poetische Idee zur Selbstvertonung. Ein kurzer musikalischer Ausschnitt:

1840 wurde ein Jahr großer Produktivität für Schumann, in dem rund die Hälfte seines gesamten Liedschaffens entstand. Und es war das Jahr seiner Heirat mit Clara Wieck.

Im Zentrum von Frau Lischkas Vortrag standen jedoch die „Kinderszenen“, op 15. Sie sind keine Sammlung von Erinnerungen Schumanns an seine eigene Kindheit und nicht durchgängig programmatisch.

Frau Lischka führte uns tiefer ein in diese „Kinderszenen“.

Zum Schluss spielte sie für uns die „Träumerei“ aus den Kinderszenen vor, das als Nr. 7 den Mittelpunkt des dreizehnteiligen Klavierzyklus der Kinderszenen bildet und heute als Inbegriff des romantischen Klavierstückes gilt.

Aufgrund der Länge der Darbietung, hier nur einige Sekunden:

Ein großer Dank an unsere Referentin, die sich extra für diesen 2-MM-Vortrag sehr lange und ausgiebig mit dem Leben und musikalischen Werk Robert Schumann beschäftigte.

© Mechtild Hartkopf

Nachlese zum Vortrag: Die erstaunliche Erfolgsgeschichte des Eies, 12.Juni 2024, Referent Dr. Ralf Müller

Nachlese zum 2-MM-Vortrag „Die erstaunliche Erfolgsgeschichte des Eies“vom 12.6.24

Das profane Ei: darüber kann man mehrere Stunden referieren, amüsant und trotzdem wissenschaftlich fundiert. Der Referent Ralf Müller führte diese Art des „Unterrichts“ vor.

Zunächst gab es Fakten und Zahlen rund ums Ei. Wer weiß schon, dass ein Huhn über 270 Eier im Jahr legt? Warum schreckt man eigentlich die Eier nach dem Kochen ab? Ist eigentlich nur nötig, weil man Sie schneller anfassen kann. Einfacher abzupellen sind sie nicht. Eine besonderer Erwähnung ist allerdings die Tatsache, dass ein hart gekochtes Ei nicht mehr weich wird. Es bleibt hart. Dies gehört einfach in die Schmunzelecke!

Die Nährstoffe eines Hühnereies werden nur noch von der Muttermilch übertroffen. Aber Eier wurden auch im Mittelalter als Mörtelersatz verwendet. Und Eiweiß klebt fast wie Uhu!!!!

Ja, und wie heißt die Optimierungsformel für das Eierkochen:

Ein Ergebnis aus Kulinarische Physik von Werner Gruber.

Was war zuerst da: Huhn oder Ei? Im Christentum gibt es eine einfache Erklärung: Gott schuf zuerst die Tiere.

Das kleinste Ei legt der Kolibri mit 5 mm Durchmesser, das größte natürlich der Strauß mit bis zu 20 cm.

Dr. Müller ließ während seines Vortrages Fragen zu, und so gab es eine lebhafte Gesprächsrunde. Helmut Weiß empfahl einen Besuch der Straußenfarm in Emminghausen https://www.straussenfarm-emminghausen.de im Bergischen.

Und das teuerste Ei: ein Fabergé-Ei für 24. Millionen Euro.

Konrad Adenauer erfand das beleuchtete Stopf-Ei, um seiner Frau das Stopfen von Löchern zu erleichtern. Wurde aber kein Verkaufsschlager.

Diese Nachlese ist nur ein kleiner Teil der wissenschaftlichen Informationen und Erklärungen, die wir präsentiert bekamen.

Zum Abschluss gab es dann eine Eierlikörverkostung mit einem echten kölschen Eierlikör, siehe Bild.

Danke an Ralf Müller, es war wieder sehr lehrreich und auch unterhaltsam.

(© M. Hartkopf)

Nachlese zum Vortrag vom 8. Mai 2024

„Die Entstehung der Ringpartnerstadt der Stadt Köln vom 3.7.1958 und ihre historische Bedeutung.„, Referent: Dr. Lothar Speer

Dieser Vortrag ist das Ergebnis des Seniorenstudiums an der UzK! Herr Dr. Speer nahm vor einiger Zeit an der Projektgruppe „Köln erforschen“ teil. Das Semesterthema lautete: „Köln in Europa, Europa in Köln“. Dort war er mit anderen Seniorstudierenden Teil der Gruppe „Städtepartnerschaften“.

Versetzten wir uns in die Zeit nach dem Ende des 2. Weltkrieges. Das heutige Europa lag in Schutt und Asche. Nach der ersten Aufbauphase begannen die Mensch darüber nachzudenken, wie es verhindert werden könne, dass sich diese Zerstörung ein weiteres Mal nicht wiederhole. Politiker bauten kurze Zeit nach Kriegsende Beziehungen zu anderen Städten auf. Mal mit weniger, mal mit mehr Erfolg. Dies erläuterte unserer Referent sehr anschaulich.

Den leider wenigen Zuhörern des 2-MM-Vortrages erklärte Dr. Speer, wie mühsam die Recherche-Arbeit der Gruppe war, die raren schriftlichen Aufzeichnungen der damaligen Bemühungen um Kontaktaufnahme zwischen den Städten zu sichten und auszuwerten.

Und dann kam der große Tag, an dem die Urkunde für eine Ringpartnerschaft unterschrieben werden konnte: der 3. Juli 1958!

Ein Festakt mit europäischem Charakter: 6 Städte aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) leisteten einen „Verschwisterungseid“, Ausdruck europäischen Denkens „von unten“.

Die Euphorie und Freude diesen Momentes konnten wir Zuhörer des Vortrages anhand des Bildes und den Ausführungen von Herrn Dr. Speer nachempfinden.

Das Datum dieses 2-MM-Vortrages ist ebenso historisch: 8. Mai 2024! Vor 79 Jahren endete der 2. Weltkrieg, regional einige Tage früher oder später.

Die Nachkriegszeit war geprägt vom Aufbau einer Gemeinschaft, welche wir heute Europäische Union nennen und als Selbstverständlichkeit empfinden.

Aber seit mehr als 2 Jahren ist diese Stabilität in Gefahr. Auch unsere freie Demokratie wird von mehreren Seiten angegriffen. Partnerschaften und Netzwerke auf kommunaler Ebene sind nach wie vor wichtig. Auch wenn diese in das öffentliche Denken nur an Jubiläen treten.

Ein großes „Danke schön“ an Herrn Dr. Speer für seine Arbeit und die Bereitschaft, diese auch vor sehr wenigen Zuhörern zu erläutern.

(© Mechtild Hartkopf)

© M. Hartkopf

Herr Dr. Speer stellt uns seine Vortragsunterlagen zum Herunterladen und Nachlesen zur Verfügung:

© Gerd Kaspar, Städtepartnerschaftsverein Köln-Esch-sur-Alzette.e.V.

Nachlese zum Vortrag am 10. April 2024:

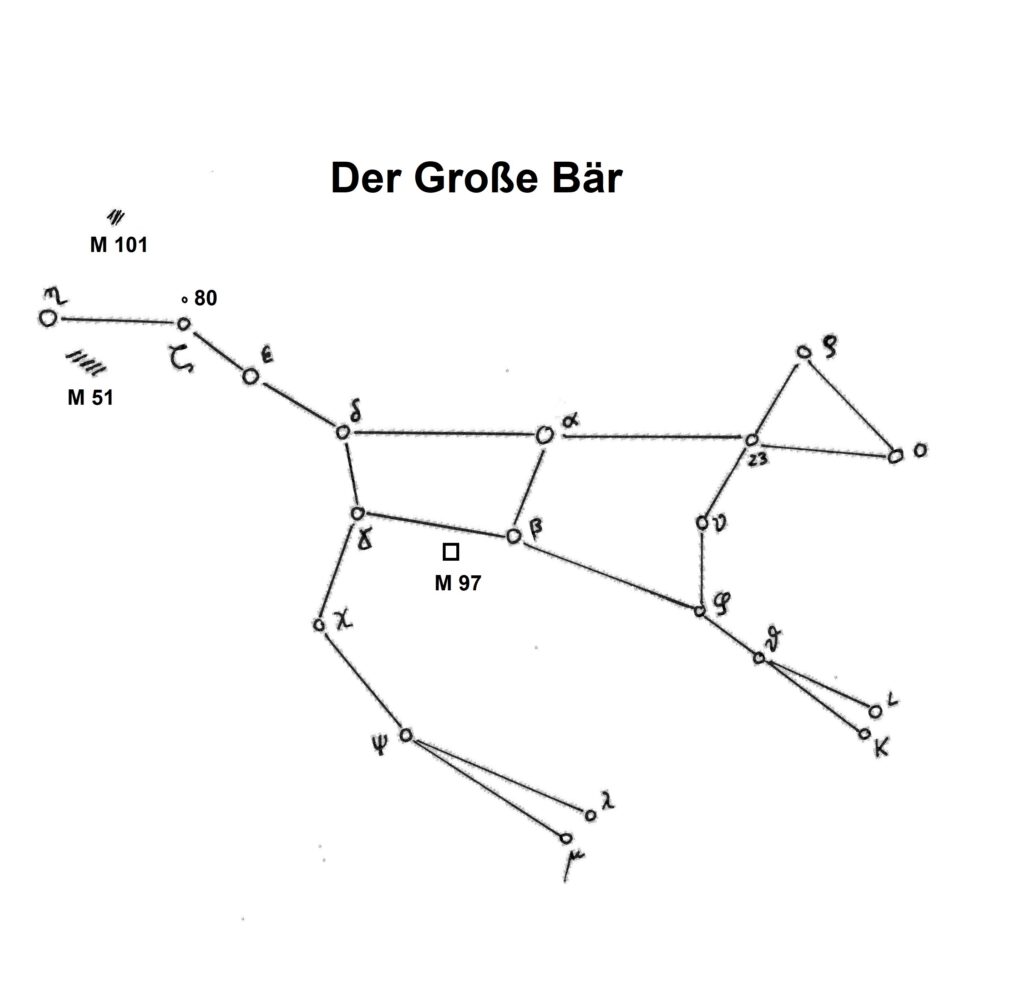

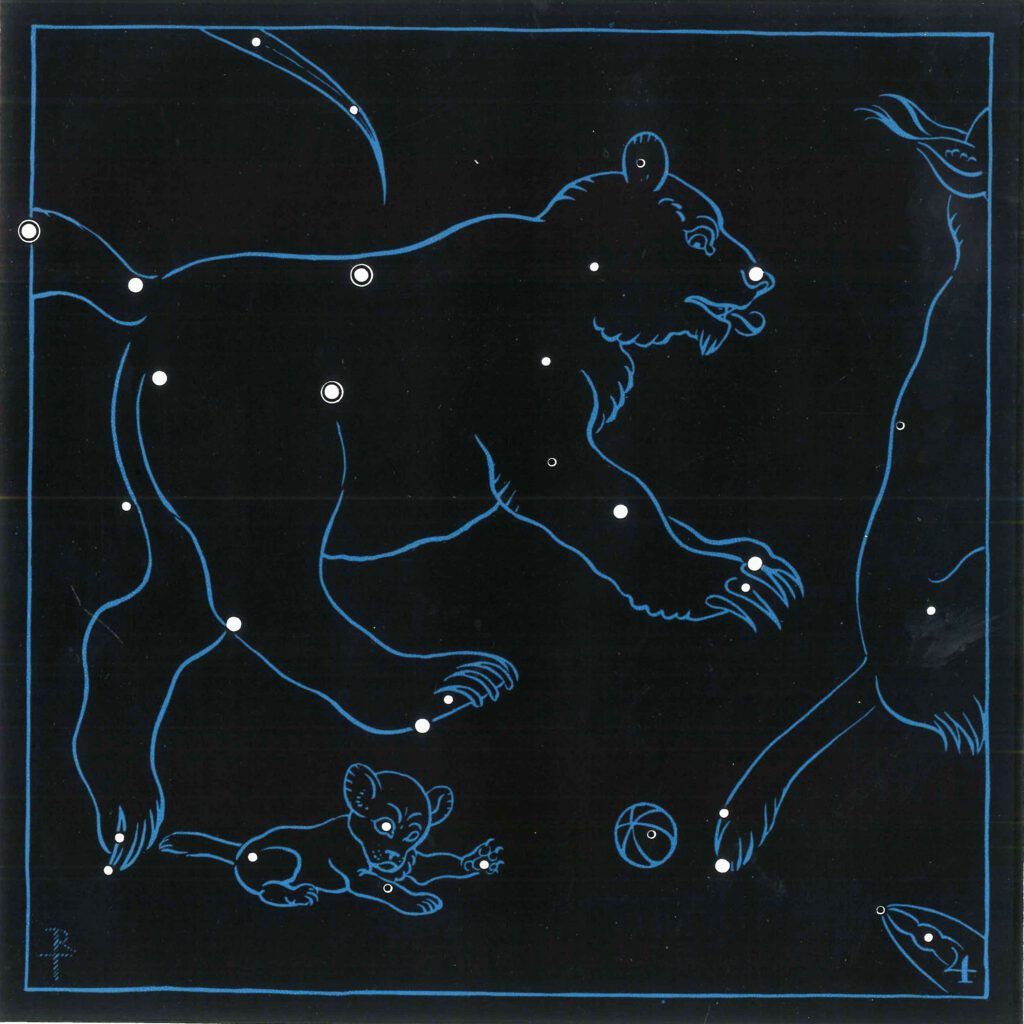

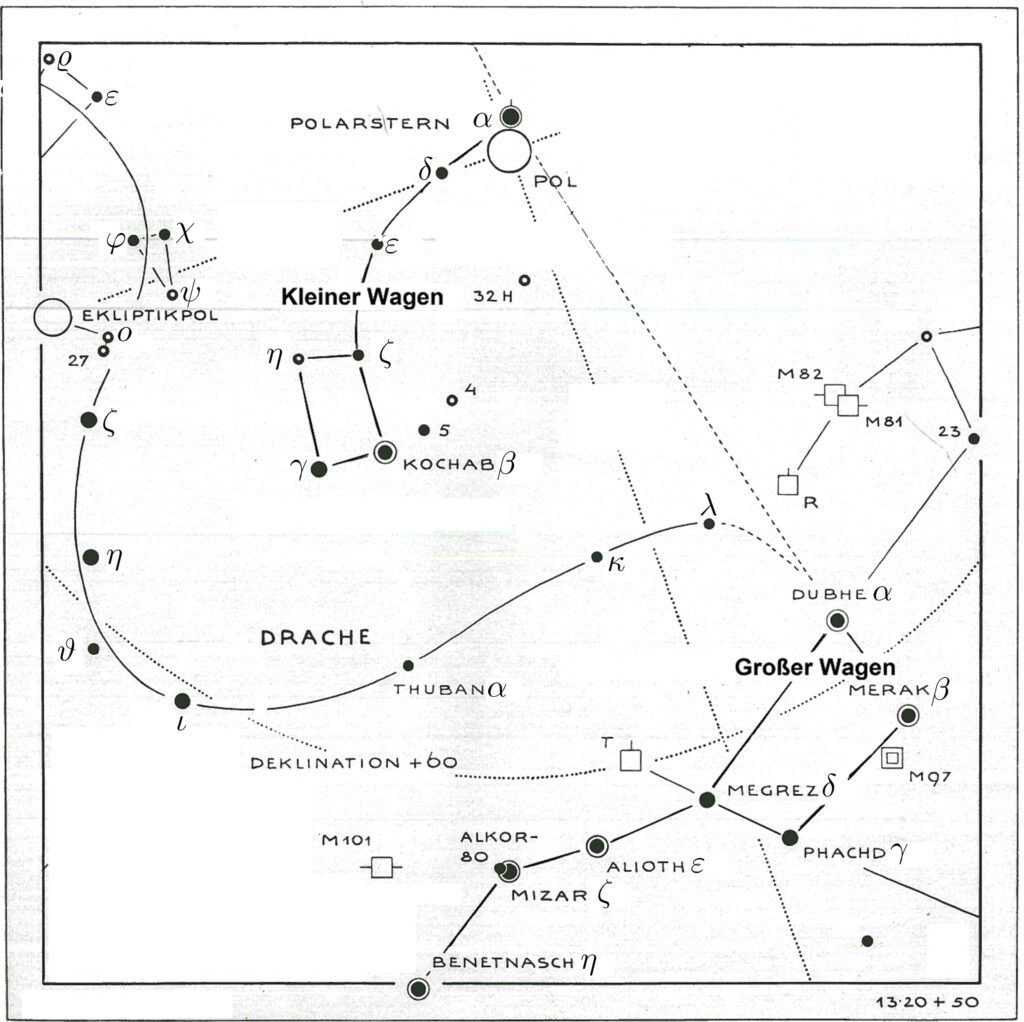

„Der große Bär und seine Begleiter.“Eine Betrachtung der Zirkumpolarsternbilder.

Referent: Viktor Schreier

Quellenangabe: Abbildungen aus O.Thomas, R.Teschner, Atlas der Sternbilder, 1962³, z.T. verändert

Nachlese zum Vortrag: Rumänien – mehr als Dracula am 10. Jan. 2024

Nachlese 2-MM-Vortrag „Rumänien-mehr als Dracula“

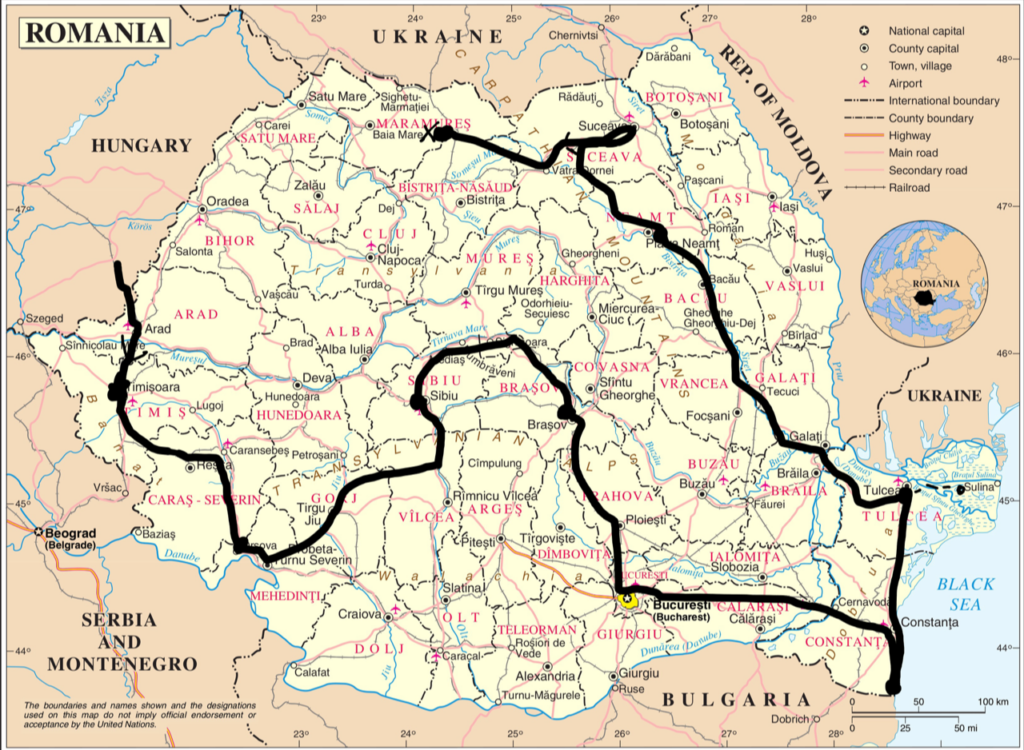

Noch vor Corona konnte Gerd Lasetzke seine Reise nach Rumänien antreten. Er erzählte uns sehr persönlich und engagiert von dieser Tour.

Der rumänische Begriff România (Rumänien) kommt von român (Rumäne), was seinerseits eine Ableitung des lateinischen romanus (Römer, römisch) . Die Geschichte Rumäniens bzw. der Völker in diesem Gebiet ist sehr ereignisvoll und kaum in einigen Sätze zu fassen. An der Namesbezeichnung lässt sich aber die lange Regentschaft der Römer nachvollziehen.

Den Staat Rumänien selbst gibt es seit 1859, in die Nato trat er 2004 ein und in die EU 2007. Aber das Schengener Abkommen hat Rumänien bisher nicht unterzeichnet. Und das merkte Herr Lasetzke beim Grenzübertritt: Sehr genaue Kontrolle!

Nach dieser kurzen Verzögerung ging es weiter. Zunächst nach Timișoara, zu deutsch Temeswar, Kulturhauptstadt 2023. Seit 2022 hat die Stadt einen jungen Bürgermeister, der eigentlich aus Deutschland stammt.

Auf dem Foto unten kann man die Reiseroute von Herrn Latzke, zumindest mit den Augen, nachverfolgen. In seinem Vortrag hörten wir von freundlichen und hilfsbereiten Menschen, von guten Straßen, netten und preiswerten Unterkünften mit gutem Essen und ausgedehnten Wanderungen in den Karpaten. Ebenso hat Rumänien sehr viele gut erhaltene Klöster. Einige von Ihnen sind UNESCO-Weltkulturerbe

Aber die Natur ist der größte Schatz dieses Landes. Im Ranking der weltweit schönsten Wasserfälle der Welt befindet sich der Wasserfall Bigär auf dem 1. Platz, da dieser eine derartige Einzigartigkeit hat und ein sehr außergewöhnlicher Wasserfall ist. Gespeist wird der Wasserfall von unterirdischen Quellen, welche sich nur einige hundert Meter oberhalb befinden. Das Wasser legt sich wie ein Schleier über den abgerundeten, mit Moos bedeckten Felsen, fällt 7 m tief und fließt dann in den Fluss Anina.

Nach weiteren Stationen und Aufenthalten ging es weiter bis zum Donaudelta nach Tulcea. Das Biosphärenreservat Donaudelta ist das Mündungsgebiet der Donau ins Schwarze Meer, nach dem Wolga-Delta das zweitgrößte Europas. Schilf und Sumpf bildet das Gesicht dieses Gebietes. Es gäbe viel hierüber zu berichten. Das Beste ist, man besucht es selbst.

Die Reise von Herrn Lasetzke endete jäh in der Nähe von Bora in den Ostkarparten. In einem kleinen Augenblick der Unachtsamkeit verlor er seine Tasche mit Papieren, Bargeld, Ausweisen und Scheckkarten. Hilfreiche Rumänen halfen ihm nicht nur mit Ratschlägen, sondern auch mit etwas Geld aus. So konnte er bis Bratislava und dann weiter nach Hause fahren. Denn die Autoschlüssel hatte er nicht verloren!

Dies war eine von vielen Reisen, die Herr Lasetzke in seinem Leben machte. Reisen bildet – das weiß jeder. Aber wenn man sich darum bemüht, mit den Menschen des Landes in Kontakt zu kommen (durch private Unterkünfte z. B.), dann dient dies nicht nur dem persönlichen Verständnis, sondern auch dem Verständnis des Landes und der Völker untereinander. Und dies benötigen wir dringend.

Vielen Dank an den Referenten.

© Mechtild Hartkopf

Alle Bilder © G. Lasetzke

Die Reiseroute

Wasserfall Bigär

Kloster Horezu

Im Donaudelta

Ostkarpaten

Nachlese zum Vortrag: Troja-Ilion-Hisarlik am 13.12.2023 von Dr. Robert Kühner

Nachlese 2-MM-Vortrag „Troja-Ilion-Hisarlik“

Unser Referent, Herr Dr. Robert Kühner, entpuppte sich als ausgesprochener Kenner der griechischen Antike. Er führte uns mit seinem Vortrag in eine Zeit und ein Thema, welches mit vielen Fragezeichen versehen ist.

Homer, dem die ältesten Werke europäischer Dichtung – Ilias und Odyssee – zugeschrieben werden, lebte er wirklich? Wo lebte er? Ziemlich sicher ist, dass er blind war.

Herr Dr. Kühner erklärte uns zunächst, worum es in den Epen von Homer ging, dass dort nicht der gesamte trojanische Krieg in den Gesängen und Versen beschrieben wurde. Vorgeschichte und Verlauf sollten bekannt sein.

Nun, wer hat ihn denn ausgelöst, diesen Krieg? Die griechische Götter! Und sie nahmen auch Einfluss auf die beiden Kriegsparteien Griechen und Trojaner. Welch eine Plattform für Phantasie!

Ein besonderes Schmankerl für die Zuhörer: Herr Dr. Miliopoulos (wie der Name vermuten lässt hat er griechische Wurzeln) von der KOOST las einige einleitende Verse der Ilias in altgriechisch vor! Vielen Dank dafür.

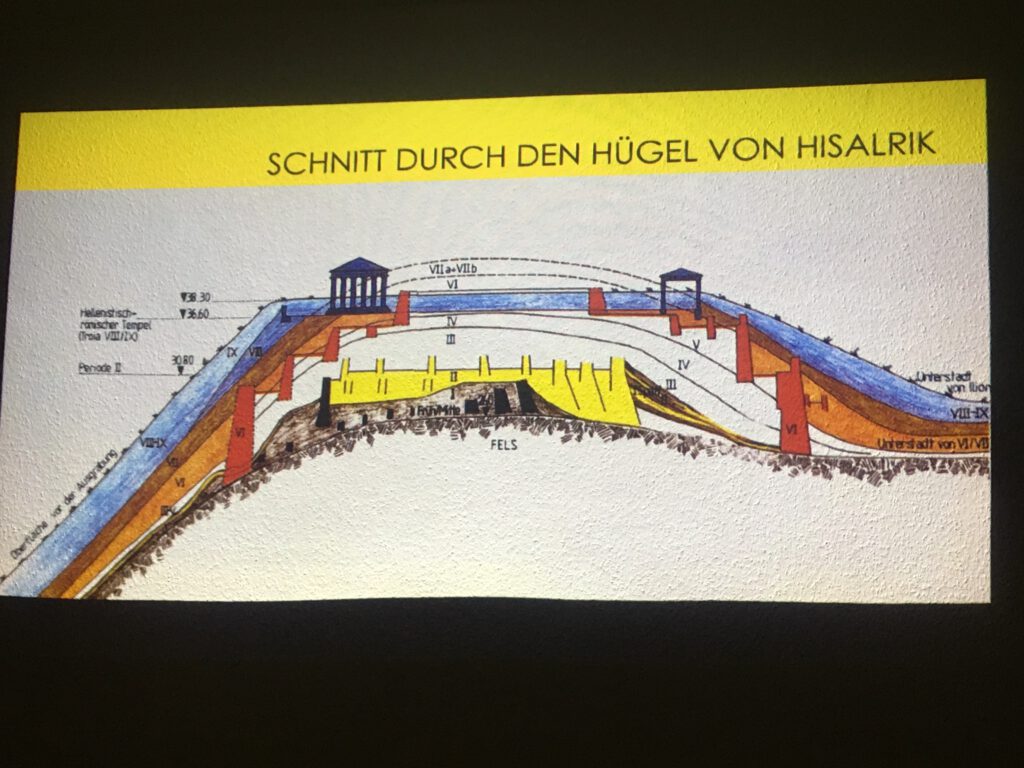

Ja, irgendwann verblasste der Name Troja im Verlaufe der Geschichte. Der Wind wehte über Hisarlik, und Naturgewalten begruben die Geschichte der Stadt. Bis Schliemann kam. Aber war es der Ort, den Homer beschrieb?

Herr Dr. Kühner sprach sehr sachlich über den Stand der Ausgrabungen. Und wie schwierig es ist, diese dort vorzunehmen. Schließlich bauten Menschen in vergangenen Zeiten auf antiken Bauten. Diese neuen Bauten waren wiederum selbst geschichtlich. Also welche Schicht soll da abgetragen werden? Sollen die oberen Schichten zerstört werden, um an die unteren zu gelangen. Doch wieder Fragezeichen.

Auch heute gibt es immer wieder Versuche, die Fragezeichen um Troja zu beantworten. Darüber entbrennen Streitereien zwischen Archäologen und Althistorikern. z. B. durch die Ausstellung 2001/2002 „Troja, Traum und Wirklichkeit“.

Es geht spannend weiter.

© Mechtild Hartkopf

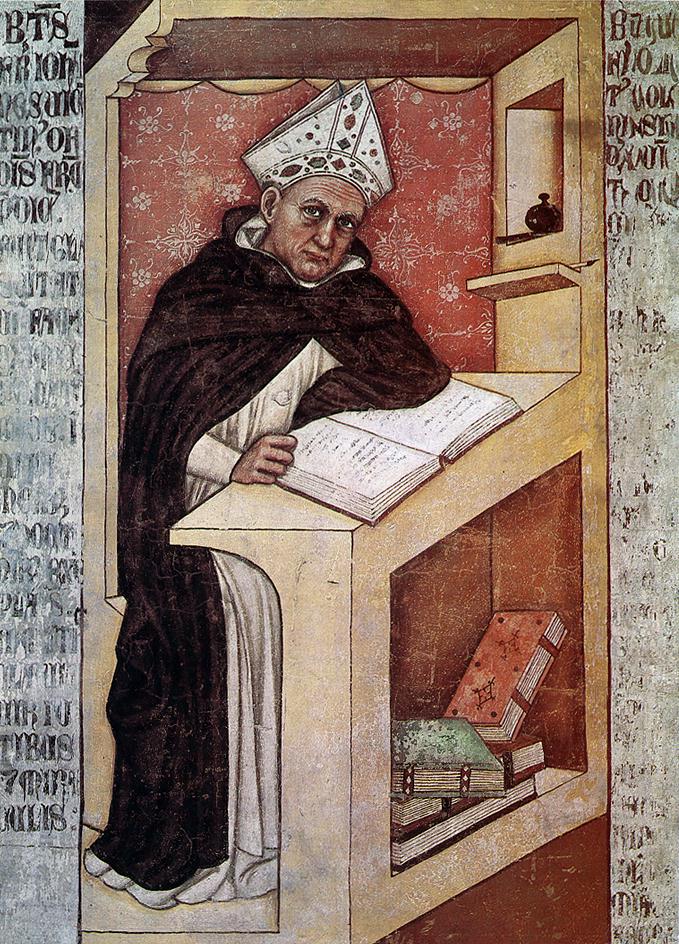

Nachlese zum Vortrag „Albertus Magnus“ am 8.11.2023 von Dr. R. Müller:

Es war wieder ein gut besuchter 2-MM-Vortrag.

Dr. Ralf Müller erzählte unterhaltsam aus dem Leben und Wirken von Albertus Magnus, welcher quasi als Vater der sogenannten „alten“ Universität zu Köln gilt.

Zunächst gab Dr. Müller Erläuterungen zur jetzigen Situation der Universität zu Köln, z. B. der Neugründung 1919 als BürgerUni des Rates der Stadt. Oberbürgermeister Konrad Adenauer unterzeichnet am 29. Mai Staatsvertrag mit Preußen.

Die alte Universität zu Köln wurde am 21.5.1388 als vierte Universität des Römischen Reiches vom Rat der Freien Reichsstadt Köln unter der „Schirmherrschaft“ von Albertus Magnus gegründet. Fakultäten ́: Theologie, Medizin, Kirchenrecht (römisches Recht)

Im Januar 1389 begannen die Vorlesungen mit 700 Immatrikulierten (später ca. 1000).

Die Universität bekam das Recht auf öffentliche Selbstverwaltung, eigenständige Erstellung von Studienplänen und Forschungsvorhaben sowie das Privileg der Verleihung von öffentlich anerkannter akademischer Grade (z. B. Diplom oder Doktor).

Die Hochschule hatte ihre Lehrgebäude und Bursen (Studienhäuser) in der Stadt um den Dom und um die Straße: An der Rechtsschule

Danach berichtete Dr. Müller aus dem beeindruckenden, erfolgreichen und langen Leben von Albertus Magnus (ca. 1200-1280):

Geb. um 1193 in Lauingen an der Donau. Er gehörte dem Rittergeschlecht von Böllstädt an und starb 15.11.1280 in Köln

Als Lesemeister bis Ordensprofessor war er wohl so gut, daß er über Freiburg, Straßburg, Köln schließlich nach Paris (die Universität in Europa) gesandt wurde, zum Ruhm und Ehre des Dominikaner Ordens, in den er ca. 1223 eintrat.

Er war zu seiner Zeit ein sehr bekannter Universalgelehrter, der sich in seinen ausführlichen Arbeiten (unterstützt durch ein wie man heute sagt Team von Schülern und Schreibern) mit vielen Themen wie Flora, Fauna oder Geografie beschäftigte.

In der Kirche machte er als Dominikaner Karriere durch seine finanziellen Fähigkeiten (1260 Bischof von Regensburg), schaffte es aber auch zumeist geschickt mit seinen naturwissenschaftlichen Interessen nicht mit der Kirche in Konflikt zu geraten.

(Text: M. Hartkopf/Dr. R. Müller)

Dr. Ralf Müller ist mit der Kölner Universität bestens vertraut. Hier studierte er Chemie, hier arbeitet er im Physikalischen Institut. Hier entdeckte er für sich das Thema Öffentlichkeitsarbeit, wo er Veranstaltungen des Senioren- und Gasthörerstudiums mitorganisiert und sich besonders um die Kinderuni verdient macht.

© Dr. R. Müller © Doris Wirkes